テレホン法話 一覧

【第1302話】 「奇跡の救出」 2024(令和6)年2月21日~29日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1302話です。

1年ほど前の昨年2月6日に、トルコ南部とシリア北部で大地震が発生しました。1回目は午前4時17分にマグニチュード7.8で、2回目は同じ日の午後1時24分にマグニチュード7.5の地震でした。両国の死者は4万1千人を超えました。そのような中で、日本の救助隊が派遣されているトルコの現場で6歳の女の子が救出されました。日本の医師の診察で無事が確認されたのです。何と地震発生から130時間後の救出でした。現場では拍手が沸いたそうです。

その後も地震現場では、10日も過ぎてからも、248時間後に17歳の女性、258時間後に48歳の女性、260時間後には12歳の少年が救出されています。大災害などに遭った場合、「発生後72時間」が経つと、生存率が急低下するといわれています。たとえ無事な身体であっても、瓦礫の下敷きとなり、全く外部との連絡が途絶えて、3日間を耐え忍ぶのは至難なことです。昼の間は捜索隊が来るかもしれないと希望を持てたとしても、夜になれば不安と絶望にさいなまれます。そんなことを1週間も10日間も絶えられたのは、ほんとうに奇跡としか言いようがありません。

さて、1月1日に発生した能登半島地震でも奇跡はありました。石川県珠洲市で発生後124時間後の6日の夜、4時間がかりで救出された女性は93歳でした。自宅の1階部分が崩れ、左足首が梁と畳に挟まれて身動きが取れない状態でした。救出されたときは、はっきりと受け答えができたそうです。発生後の救出活動は、雨やひょうで一時中断するなど、難航していました。93歳の女性は、崩れた家の中で寒さ痛さ不安をどのようにして耐えたのでしょうか。

失礼ながら年齢を考えれば、肉体的な限界はとうに超えていたと思われます。奇跡を呼んだのは強い心の支え、たとえば家族であったり、あるいは信仰心かもしれません。普段から何かを信じるという生き方をしていれば、少々のことには動じない胆力が具わるはずです。助かると信じ絶望せず諦めない気持ちです。敢えて、キリスト教の修道士の言葉を紹介します。「信仰は、困難と病気を治すのではなく、それを乗り越える力を与えてくれる」

93歳の女性は残念ながら、救出から約1カ月後の今月8日病院で亡くなられました。左足の切断手術も考えられたのですが、高齢のため見送られたということです。その息子さんはこう言っています。「救出後、会話もでき、布団の上で最期を迎えられたのは救いだった。救出してくれた方には感謝の気持ちです」

地震と言う無常なる出来事の中で、無常を生き抜いた人間の命の計り知れない底力に胸打たれます。「死と同じように避けられないものがある。それは生きることだ」チャップリンの言葉です。

それでは又、3月1日よりお耳にかかりましょう

【第1301話】 「逃亡の果てに」 2024(令和6)年2月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1301話です。

子どもの頃かくれんぼで、すぐに見つからないよう工夫しました。かといって、いつまでも見つからないと、自分一人置いてきぼりになったのではと、不安になるものでした。

この人は隠れていたと言えるのかどうか。ともかく見つからなかったのです。しかも49年間もです。1974、75年に起きた連続企業爆破事件の桐島聡容疑者です。東京などで9カ月間に12カ所のゼネコンなどに相次いで爆発物が仕掛けられました。死傷者も多数出て、世の中を震撼とさせました。これまで警視庁は過激派集団メンバーの9人を逮捕、2人は国際手配中です。桐島容疑者も当初から全国に指名手配されていました。その手配写真は、駅や郵便局でよく見かけました。

1月25日神奈川県の病院に末期がんで入院していた男が、「自分は桐島聡だ」と名乗ったと言います。しかし、その4日後の29日に死亡しました。わずかの間の事情聴取やDNA鑑定で、本人と特定するに矛盾はないとの結論に至りました。

事件後は「内田洋」の偽名を使い、川崎市内で日雇いの仕事や、藤沢市の土木会社に住み込みでの働きが、入院するまで約40年間続きました。他のメンバーとは接触せず、ずっとひとり暮らしでした。事件のことは後悔していたようで、「最期は『桐島聡』で死にたい」と話したそうです。すでに70歳にもなり、死を目前にして、本来の自分に戻りたかったのでしょうか。隠れて見つからない間は、怯えはあっても安らぎはないはずです。人を欺き自分を偽る生活から解放されて初めて、真の安らぎはあります。

さて、お釈迦さまは今から2500年前の2月15日に亡くなられました。そしてお釈迦さまは臨終に際し最期の説法をなさいます。その中で次のようにお示しです。「瞋恚(しんい)の害は即ち、諸(もろもろ)の善法を破り、好名聞を壊(え)す。今世後世(こんせごせ)の人、見んことを喜(ねが)わず。当に知るべし、瞋心(しんじん)は猛火(みょうか)よりも甚だし」(怒りの心を起こせば、これまでの功徳や名声もすべて台無しで、今の人も後の人も相手にはしない。怒りの炎は燃え盛る炎よりも激しく、一切の善事を亡ぼしてしまう)

50年前に怒り狂って、自分勝手な正義を振りかざして社会へ挑戦し、「隠れ」続けた男は、今世後世の人に相手にされず、一人置いてきぼりになってしまいました。隠すべきは、平気で世を欺く心でしょう。お釈迦さまは「お隠れ」になって尚、そのみ教えで人々を導いて下さいます。曰く「忍の徳たること、持戒苦行も及ぶこと能わざる所なり」忍耐は戒を守ったり苦行するよりも徳があるとのお諭しです。長い逃亡生活を送るほどの忍耐が、50年前にあったらと思わずにはいられません。

ここでお知らせいたします。1月のカンボジアエコー募金は、1,084回×3円で3,252円でした。ありがとうございました。

それでは又、2月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1300話】 「B級法話」 2024(令和6)年2月1日~10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1300話です。

宮城県でいえば「気仙沼ホルモン」、お隣り福島県は「浪江焼そば」、山形県は「冷たい肉そば」など、いわゆるB級グルメは各地で花盛りです。高級な食材で一流のサービスで提供されるA級グルメに対して、地元に人気があり、安くて庶民的な美味しい料理をB級グルメと称しています。

ということでいえば、このテレホン法話もB級法話でしょうか。勿論法話にA級やB級の区別はありません。ただテレホン法話は、かしこまって聴いていただくような内容ではなく、短くて庶民的な面白い法話という意味でのB級法話です。

その気軽さ故か、この度の法話で1300話になりました。昭和62年12月に前住職から、突然やってみなさいと無茶振りされたのが始まりです。以来37年間10日に一度つまり、月3回の更新を休みなく続けてきました。これはひとえにお聴き下さっているみなさまのおかげです。始めたばかりの頃は、10日間で数回しか電話が鳴りませんでした。少しずつ回数が増え、数十回になり、現在は数百回を数えます。年間では1万3千回を超えるまでになりました。

さて、映画「独裁者」「ライムライト」「モダン・タイムス」などを手がけたチャップリンは、「あなたの最高傑作は?」と聞かれると、常に「次回作だ」と答えたと言います。一般的には毎回最高傑作を発表しているように思えますが、本人にとっては、次はもっとすごいものを世に出すのだという強い決意と並々ならぬ自信があったからなのでしょう。その上で「完璧以外に正しいものはない」というほどの完璧主義者でした。それほどの人でも、常に最高傑作には至っていないというのですから、恐れ入ります。

私も「1300話のテレホン法話の中で最高傑作はどれですか」と聞かれたら、「次回作です」と言いたいところですが、まさかです。傑作云々はともかく、次回作を意識できないのです。一話終わるとまっさらになって何も残っていません。それほど余裕がないからです。裏金も中抜きもなく、正真正銘、法話の貯えがないのです。次の10日まで自分の命も含めて、世の中どうなるかわかりません。今回のテレホン法話を精一杯勤める、ただそれだけです。

「吾れ常に此に於いて切なり」という禅の言葉があります。常に自分を無にして、今ここを精一杯生きるということです。切とは大切の切で、ひたすらなさまをいいます。それほど高い志を以ってテレホン法話を続けて来たわけではありませんが、余裕がないということは、何とか一言半句を絞り出そうと努力はします。余裕がないからこそ、切なる機会を与えられているのかもしれません。そしてB級グルメのように、みなさんに親しんいただけるB級法話をこれからも目指してまいります。B級にはもう一つの意味があって、それは私の名前「文明」のBです。

それでは又、2月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1299話】 「恩送り」 2024(令和6)年1月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1299話です。

「恩返し」の恩という字は、原因の因に心と書きます。因は「くにがまえ」が布団で、中の「大」という字は人を表わしています。大きな布団を敷いて、大の字に乗ることを示しています。よって恩という字は恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたということです。

能登半島地震の被災者は、寒さの中、避難所で不安と不自由な暮らしを余儀なくされています。せめてふかふかの布団を敷いて、大の字に寝ることができたらと思わずにはいられません。そんなことができるお手伝いにということで、全国からボランティアが集まっています。特に、神戸や宮城県から派遣されたボランティアは、自分たちが震災で辛い思いをしたときに、全国の方から支援していただいたので、その恩返しの気持ちも込めてと能登に向かっています。

そして阪神・淡路大震災発生から29年となった1月17日、神戸市中央区の公園には、約7千本の竹燈籠などに灯がともされ、「1995 ともに 1.17」の文字が作られました。発生の日付に加えて「ともに」いう文字は、一人ではない、ともに助け合おうという能登のみなさんへのメッセージでもありました。

神戸も宮城も震災からの復興は、険しい道のりでした。しかし5年10年という歳月をかけて辛さに耐え、悲しみを乗り越えてきました。それもこれも自分たちだけの力では叶わないことでした。見ず知らずの方も含めて、実に多くの方々が手を差し伸べ、励ましの声をかけてくださいました。そのおかげでここまでたどり着くことができたのです。まさに「ともに」の有り難さです。

たとえば、徳本寺もその末寺の徳泉寺も海のそばに墓地がありました。大津波で墓石がなぎ倒され、骨堂が抉られ、遺骨は流出して、墓地全体が砂に埋もれてしまいました。その砂の掻き出しに汗を流してくださったのは、神戸の方々でした。私も神戸に震災の炊き出しで伺ったことはあるものの、当時からすれば15・6年も前のことです。直接お会いしている人などはほとんどいません。ただ、被災した人はその辛さや支援の有り難さが身に染みています。だから、よそで起きた災害でも、我がこととして捉えることができるのです。

世間には「恩送り」という言葉があるそうです。人から受けた恩に報いる「恩返し」よりは、少し広い意味があるようです。作家の井上ひさしさんは次のように書いています。「誰かから受けた恩を、直接その人に返すのではなく、別の人に送る。その送られた人がさらに別の人に渡す。そうして、『恩』が世の中をぐるぐる回っていく」

神戸から宮城へ、そして能登へと、被災者のみなさんが暖かい布団の上で大の字に寝そべられる日が、1日も早く訪れますように、みなさんのできる範囲で恩送りをしましょう。さあ「スイッチON(恩)!」

それでは又、2月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1298話】 「希望という一里塚」 2024(令和6)年1月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1298話です。

「路面には農機具や洗濯機、おせち料理用に用意されたと思われる重箱も散乱していた」この新聞記事が、この度の能登半島地震の非情さを象徴しています。地震や災害が頻発する我が国において、いつどこで起きても不思議はないと誰もが思っています。同時に誰もがここではなく、今ではないことを願っています。それは全く人間の都合であり、自然の営みは、時ところを選びません。

それにしても、年が明けて16時間10分後のお正月気分のさなかに、最大震度7の地震が起き、津波が襲ってくるとは、神も仏も与り知らぬことでしょう。普通は正月早々縁起でもないことは、口に出す事さえ憚られます。初夢を見る前に悪夢以上の現実を見せつけられるとは、かける言葉がありません。

東日本大震災の時は、「想定外」という言葉が使われました。確かに人知を超えた惨状でした。あの時も、路面には靴や人形、アルバムや通帳、自転車や農機具、自家用車など、ありとあらゆる日常生活を彩っていたものが、泥にまみれで散乱していました。当たり前に身につけ愛用し役に立っていたものが、一瞬にして瓦礫と呼ばれてしまったのです。

能登の被災地では、正月ということもあり、帰省していた家族や、親戚の人が集まり、新年を祝うという当たり前のひと時を過ごしていたことでしょう。そこで被災してしまった人も少なくありません。日を追う毎に行方不明者が増えているのは、普段はそこに住んでない人の存在を、すぐには確定できないからかもしれません。「あけましておめでとう」と笑顔で挨拶を交わしてほどなく、団欒の場が暗転するとは、夢にも思わぬことです。

さて、その昔の京都の正月、みんなが着飾って楽しそうに賑わっていました。その人込みの中、杖を持った薄汚い坊さんが、「御用心、御用心」と言って歩いていきます。杖の先にぶら下がっているものは、何と髑髏(しゃれこうべ)です。それに気づいた人は驚き「縁起でもない」と言って、見て見ぬふりをして遠ざかります。怯まず坊さんは言います。「正月だからと言って浮かれているではないぞ。やがては誰もがこうなるのだ。各々方用心なさるがよい」その坊さんこそ、あの一休さんです。「門松は 冥土の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」という歌を残しています。

正月にしゃれこうべは一休さんの究極の皮肉ですが、無常の本質を伝えています。お正月に大震災は厳然たる事実で、無常非情の極みを刻印しました。諸行無常を英語では〈Everything is changing all the time〉、全てのものは常に変化し続けるということです。必ず変化できます。変化しなければなりません。どうか希望を捨てないでください。「希望とは 復興の旅の 一里塚 めでたき日々の 来ると信じて」

ここでお知らせいたします。昨年12月のカンボジアエコー募金は、1,499回×3円で4,497円でした。ありがとうございました。それでは又、1月21日よりお耳にかかりましょう。

【第1297話】 「一龍の人」 2024(令和6)年1月1日~10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1297話です。

あけましておめでとうございます。今年の干支「辰」という漢字は、「シン」とも読み、手偏が付けば、「振動」するの「振」となり、「振るう」と読めます。また辰の上に「曲がる」という字を書けば、農業の「農」という字になります。その字の成り立ちには、貝殻で土を柔らかにするという意味があります。鍬を振るい土を柔らかく耕すのは、農業の基本ということが納得できます。

さて、辰年は動物で言えば龍です。十二支の中で唯一架空の動物です。しかし、インドや中国・日本では縁起のいい動物として珍重されています。仏法の守護神でもあります。特に私たちの修行道場では、修行僧を敬って「龍象」と呼んでいます。ドラゴンとエレファントが合体して、体は象ですが首から上は龍という最高の姿の象徴です。

禅語に「三球浪高こうして魚龍(うお りゅう)と化(か)す」というのがあります。中国の黄河の治水工事を命じられたが失敗して殺された父の遺志を継いで、その息子が難工事を成功させました。その工事というのは、黄河の上流の竜門山を三段に切り崩して水を通したというものです。三段の滝は「竜門の三級」と言われ、水の勢いは何ものも寄せつけないほどすさまじいものです。そこに多くの魚が集まり、滝を登ろうとします。見事に登り終えると頭に角が生え、龍の姿になり、雲を呼び雨を降らせ天に昇ると伝えられています。ご存じ立身出世の関門としての登竜門のいわれとなっています。勿論、父の遺志を継いで難工事を果たした息子の精進を讃え、努力をすれば立派な人間になれるということも意味しています。

登竜門を突破した人は、まさに一流の人でしょう。昨年で言えば、大谷翔平選手や藤井聡太八冠の活躍は一流中の一流です。彼らの「竜門の三級」は別格の規模であったはずです。そこをいとも簡単に越えて、「サンキュウ」と微笑んでいるように見えますが、陰ながらどれだけの努力精進があったのかと思わざるを得ません。

翻って私はと言えば、「竜門の三級」越えはもはや無理です。それでもせっかくの辰年ですから、怠ることなく精進して龍になろうという気概で、「イチリュウ」の人を目指します。一つの龍という意味での「一龍」です。つまり仏法の守護神の龍を意識して、仏の教えの一端を、このテレホン法話を通じて伝え続けましょう。龍は龍神でもあり、雨を降らし大地を潤し、恵みをもたらします。その大地に鍬を振るって土を耕すように、このテレホン法話が、みなさまの心の耕しになれば幸いです。辰年に因み、一龍という一つの龍の法話が、世の中の役に立つように精進してまいります。今年もよろしくお聴きください。

それでは又、1月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1296話】 「カーンとゴーン」 2023(令和5)年12月21日~31日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1296話です。

「掃除して悪いことはなにもない。奇麗な気持ちになって清々しい」女優の黒木瞳さんの言葉です。大掃除の時期ですが、掃除の功徳というのは確かにあります。

中国の唐の時代、香厳(きょうげん)という禅僧がいました。若いときから聡明で、一を聞けば十を知るほどの博識でした。ある時師匠から、「父母未生以前の一句を示せ」と言われました。未だ生まれいづるその前の心境を言ってみよということです。香厳はこれまで学んだことや知識を総動員して答えます。しかし、何を言っても「それは頭で考えたこと、それは本に書いてある、それは単なる理屈に過ぎない」と言って、ことごとく退けられます。香厳は行き詰まり、「どうか私のためにご教示ください」と懇願します。師匠は「私が教えてもそれは私の言葉であり、お前の心境ではない」と突き放されます。

香厳は自らの愚鈍さを思い知り、これまで学んだすべての本を焼き捨ててしまいます。もはや仏法を学ぶことは諦めようと決心します。その後、かつて慕った慧忠国師の墓のそばに庵を結び、墓守をしながら坐禅に励みました。そして、掃き掃除をしているとき、箒で飛ばされた小石が竹に当たり、カーンと響きました。その途端香厳は、ハッとして大いなる悟りを得ることができました。曰く「一撃、所知を忘ず」つまり、竹に小石が当たった音は、ゴツンと一撃を食らったかのようで、一瞬にしてすべてのものを忘れさせてくれた。心につかえていたわだかまりやとらわれもなくなったという意味でしょう。

下手な理屈や知識にとらわれて、頭の中だけで禅を理解しようとしても、それは本物ではありません。香厳は無心になっての掃除の功徳もあって、父母未生以前つまり、生まれる前の純粋無垢で清々しい心境に至ることができたのです。修行すれば悟られるという見返りを求めている間は、邪念の塊です。

さて、私たちも年末に当たり、香厳の大いなる悟りとまではいかなくても、プチ悟りを目指してみましょう。先ずは身の回りを掃除をして、香厳が本を焼却したように、これまでにため込んでしまった必要ないものを処分してみましょう。かなり清々しい気持ちになり、プチ悟りを味わうことができます。それから肝心なことは、心の大掃除です。誰しもこの一年、辛いことや嫌なことがあったはずです。その沈んだ気持ちのまま、年を越すのは精神衛生上好ましくありません。漫画作家の小池一夫さんは言いました。「過去には本当につらい日もあったンだけど、今日はあの日から一番遠い日」。一年の一番端っこにある大晦日に、除夜の鐘を聴いて、心をリセットしては如何ですか。香厳の大いなる悟りはカーンという竹の音でしたが、除夜の鐘はゴーンで、音だけは大いなる悟りを勝っています。

それでは又、新年1月1日よりお耳にかかりましょう。

【第1295話】 「一並びのお守り」 2023(令和5)年12月11日~20日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1295話です。

「縁起でもない」ということもあれば、「縁起をかつぐ」場合もあります。縁起でもない縁起をかつぐ人はいないでしょう。縁起って何なのでしょう。12月8日は、お釈迦さまが、お悟りを開かれた日です。そのお悟りが、実は「縁起」なのです。

お釈迦さまはお悟りで、「縁起の法」に目覚められました。それは、この世の一切のものは、相互に関係しあって存在しているということです。あらゆるものは因縁によって生じるとも言えます。花という存在は最初から花だったのではありません。種を蒔くという原因が必要です。更には水や光などの縁に恵まれなければなりません。結果として、美しい花を咲かせることがあるわけです。

私たちが「縁起でもない」とか「縁起をかつぐ」のも、すべてはこの世に生まれてきたという原因があるからです。ですから、様々な原因は誰にでも備わる可能性があります。それを選択するかしないかは、その人の人生観や価値観の判断が大きいかもしれません。選択したとしてどのような縁をつないで、良い結果に結びつけるかは、まさにその人の生き方次第です。

東日本大震災という原因で本堂などすべてが流出した徳本寺の末寺の徳泉寺は、本尊さまだけが無事でした。どんな災難に遭っても人々の支えになる一心で踏み止まったと信じて、「一心本尊」と名付けました。奇跡の本尊の下に、全国から寄せられた「はがき一文字写経」の縁により、本堂が再建されました。その因縁に導かれて、昨年3月より毎月第2土曜日の午前に写経会を行っています。全国のご支援者に対する感謝の気持ちや、被災地復興・世の安寧を願う心を込めて写経していただき、一心本尊の下に納経しております。

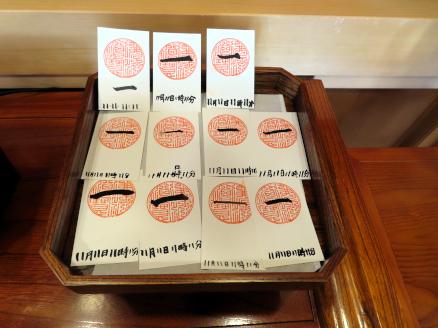

先月11月の写経会は、たまたま11日でした。そこでちょっと縁起をかついでみました。11時11分に、全員で一斉に「一」という文字を、カードに写経したのです。その「一」に仏教のシンボルの印鑑である「三宝印」を捺印しました。そしてカードの下の方には、「11月11日11時11分」と記して、「一」が9つ入ったオリジナルお守りカードを作りました。「災難消滅 諸縁吉祥」等を祈願して、みなさんにお授け致しました。九は永久でもあり、仏教では縁起のいい数字です。

「一」は勿論「一心本尊」の一でもありますが、二つではない、つまり一つに成りきった迷いのない状態を言います。悟った姿そのものです。このお守りを持てば、どんな原因があろうとも、迷わず一心に取り組むことによって、良い結果を目指せますと念を押しました。11月11日にこの一並びのお守りを授かった人は、嘘のようですが「11人」でした。何と縁起のいい方々でしょう。

ここでお知らせいたします。11月のカンボジアエコー募金は、1,509回×3円で4,527円でした。ありがとうございました。

それでは又、12月21日よりお耳にかかりましょう。

一並びのお守り

【第1294話】 「只管打坐」 2023(令和5)年12月1日~10日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1294話です。

ちょうど1年前の12月1日に、同じ郡内の常因寺の住職さんが、重篤な病気であると知らされました。翌日急ぎ寺に伺うと、何とか面会はできたものの、会話は叶いませんでした。そして次の日の3日に亡くなったのです。70歳でした。夏に研修会でご一緒したばかりで、日頃から親交があったので、信じられない思いでした。

彼の住職の就任披露である晋山式は忘れられません。新しい住職が須弥壇上に登り、仏法を敷衍する意味で、多くの僧侶と大問答を繰り広げた時です。若い僧侶が「如何なるか仏法の大意?」と尋ねると、彼は「只管打坐」と答えました。次の者が「如何なるか須弥壇上の風光?」それに対しても「只管打坐」。その後も矢継ぎ早に問答をかけますが、すべて「只管打坐」という答えを貫き通したのです。

禅問答は、時に分かりにくい問答にたとえられます。まさにこの時は、禅問答の極みと思った人もいたかもしれません。只管打坐とは、ただひたすらに坐禅をするということです。坐禅は曹洞宗の命脈です。そして彼の問答は、坐禅こそ命であり、大自然の営み、人間の一挙手一投足、すべてに通じるという信念があってのことだったのでしょう。

私たちの日常は、「我他彼此」根性の塊のようなものです。つまり我と他と、彼と此れという対立や偏見に満ちた生き方をしています。坐禅は、比べたり偏った見方を取り払い、まっさらな心を養う修行です。そして、あるがままにすべてを受け入れることができるようになります。白い色はそのまま白い色に映り、何ら邪念が働く余地がありません。それが只管打坐の境地です。

12月8日はお釈迦さまが、まさに只管打坐を極めた日で、成道会と言います。成道とはお悟りという道を成就したという意味です。お釈迦さまは、なぜ生きるのかと悩み、29歳の時出家して、難行苦行の修行に打ち込みます。6年間かけても何ら解決には至りませんでした。そこでお釈迦さまは、苦悩を脱するまではこの座を立たないという不退転の決意で、菩提樹の下で坐禅三昧に入ります。とうとう8日か目の朝、明けの明星をご覧になったとき、大いなる解脱を得ました。つまり、偏っている心、こだわっている心、囚われている心という煩悩と妄想から解き放たれたのです。

さて、只管打坐に成りきった住職さんの本葬儀は、1年の準備期間を経て、先月末に行われました。その舞台となった本堂は、彼が生涯をかけて念願し、4年前に完成した只管打坐の殿堂ともいうべき、大伽藍です。私は奠茶師という脇導師の役をいただき、彼に次のような惜別の一句を送りました。「只管打坐 無言無説にして 誠を究める」。その時、偶然とはいえ、確かに一匹の白い蝶が本堂に入ってきて、悠々と舞い始めたのです。その姿はあたかも「私は只管打坐の境地で、何の憂いもなくこれからも飛び続けるよ」と、彼が言っているようでした。

それでは又、12月11日よりお耳にかかりましょう。

【第1293話】 「魔法の帚」 2023(令和5)年11月21日~30日

お元気ですか。3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1293話です。

縁あって柴田町の船迫(ふなばさま)中学校から生徒手作りの竹帚を3本いただきました。毎年2年生の活動の一環として、地元の方の指導を受け、5月に地元の竹林から竹を切り出し、9月に竹帚作りに励んでいます。その帚で11月には地域の清掃を行うということです。地域に根差した素晴らしい活動です。

落ち葉を掃くというときの、「掃く」という字は、手偏に帚と書きます。掃除の道具として帚はなくてはならないものです。それが地元の素材を使った、しかも自分たちの手作りの帚となれば、愛着も違うでしょうし、掃除にも力が入ることでしょう。もっとも最近は、ブロワーなる文明の利器も出てきて、掃除の仕方にも変化は見られます。ただ、ブロワーは葉っぱを吹き飛ばして集める送風機ですから、それなりの場所に限られます。きめ細かな作業には適していません。

私たち僧侶は、掃除の仕方でその修行力が試されることがあります。落ち葉を掃くときも、庭全体をきれいにすることは勿論ですが、木や植え込みの根元をきれいにしなさいと教えられました。人間でいえば足元がきれいな人、つまり磨いた靴を履いている人は好印象です。どんなに高級そうな服を着ていても、靴が泥だらけでは、がっかりです。

またブロワーにはできない帚の技としては、帚目を立てることです。掃き終わって帚の目が薄っすらついている庭は、単にゴミがないというだけではなく、仕上げがきちんとしているという印象を受けます。また、こんなことも教えられました。ゴミがなくても常に帚の目を立てておくと、草が生えにくくなるというのです。

さて、修行における掃除がどうして大事かと言えば、落ち葉は私たちの煩悩にたとえられます。「掃けば散り 払えばまたも ちりつもる 庭の落ち葉も 人の心も」。まさにその通りです。今の時期毎日枯葉が落ちてきます。今日掃いても、どうせまた明日も落ちて来るからと、サボっては修行になりません。コストパフォーマンいわゆるコスパだけを追求して費用対効果にこだわる対極にあるのが修行です。今日の落ち葉を今日掃くのが修行です。

私たちの心にも、毎日煩悩が湧いてきます。煩悩は自分の都合優先やわがままな心がもたらすものです。ほったらかしておくと、それが当たり前となり、ある種の生活習慣病に陥ってしまいます。毎日落ち葉を掃くように、自分勝手な気持ちを慎む日々の心掛けが肝要です。

船迫中学校の、地域の清掃は、我を捨て他を思いやる行いです。みなさんに喜ばれて、自分たちも清々しい気持ちになることでしょう。その時心のちりも払われたことに気づくはずです。手作りの帚は、もはや「魔法の帚」です。それを持てば掃き掃除と同じように、何事もはきはきと前向きに行動できることでしょう。

それでは又、12月1日よりお耳にかかりましょう。